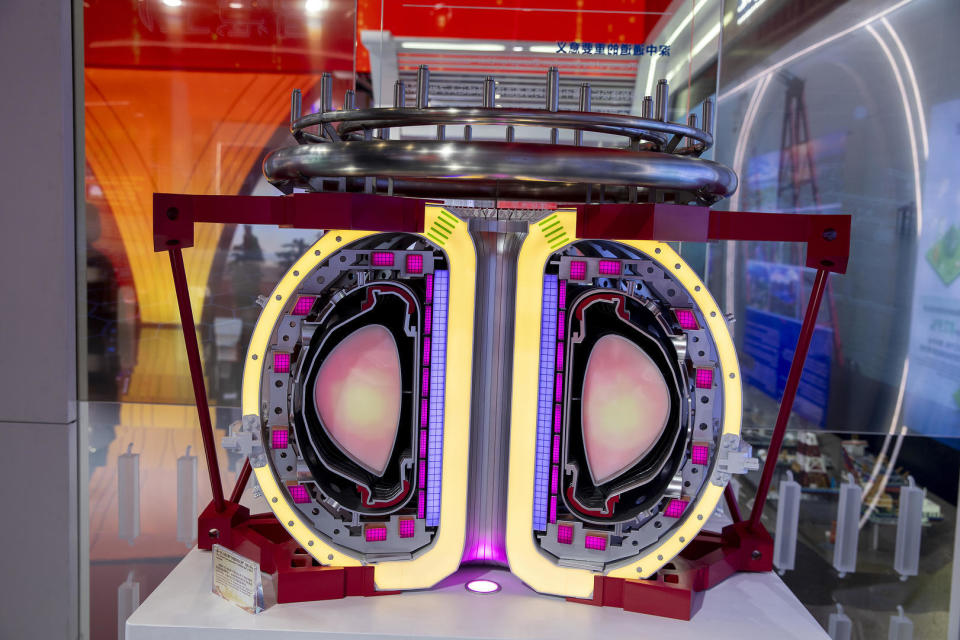

10月25日的成都科幻馆里,郑雪站在“中国环流三号”模型前,指尖轻轻碰了碰金属外壁的浅痕——那是去年调试时留下的温度印记。“这不是模型,是我们在成都‘烧’出来的‘太阳’。”她转身对着台下的观众笑,声音里带着藏不住的亮:“它里面的温度,是太阳核心的5倍。”

作为中核集团核工业西南物理研究院的高级工程师,郑雪每天的工作都围着“人造太阳”转。她爱用《流浪地球》里的行星发动机打比方:“太阳靠核聚变发光,我们做的,就是把太阳的‘能量密码’搬到地球——用海水里的氘和氚当燃料,烧出永远用不完的清洁能源。”台下有人举手:“那这不就是‘未来能源的钥匙’?”郑雪点头:“对,我们要把这把钥匙,焊在成都的科创基因里。”

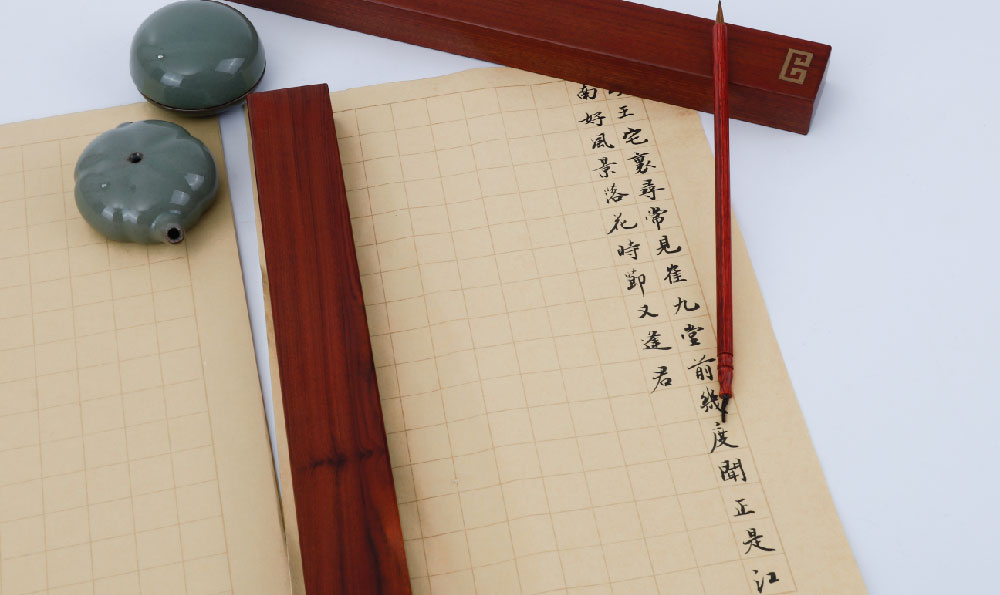

这把“钥匙”造了十年。2010年立项时,郑雪还是刚进院的博士,跟着团队在成都的老实验室里拼“巨型乐高”:8米高的装置,上万个零部件要严丝合缝,磁场线圈的绕制误差不能超过一根头发丝。“最苦的是冲‘亿度’那关。”她记得2024年冬天,为了把等离子体加热到1亿℃,团队连续110天泡在实验室,每天改方案到凌晨,外卖盒堆在桌角,连咖啡都喝成了“成都辣”——“有天凌晨三点,我们终于测到了1.2亿℃的读数,整个实验室的人都跳起来,有人把笔记本扔到空中,纸页飘得像雪花。”

今年春天的“双亿度突破”,让国际同行都惊了:“中国团队的速度,比我们的模拟还快三个月!”郑雪说,那一刻她摸着装置上的“成都制造” logo,突然想起第一次跟东方电气的师傅对接磁场线圈时的场景——“师傅拍着胸脯说‘成都造的东西,肯定给你拿稳’,结果真的把误差控制到了0.01毫米。”国光电气的真空室、本地加工厂的精密部件,甚至连实验室的装修师傅,都是从小在成都东郊工业带长大的“老把式”:“这颗‘太阳’不是我们的,是整个成都的工业魂熬出来的。”

团队里的年轻人更让她骄傲:平均年龄不到35岁,86.6%是硕士以上学历,有人放弃了国外的offer,有人把婚礼推迟了两年,连刚毕业的小姑娘都能在实验室里连续熬三天——“有次凌晨两点,我看到新来的小周蹲在装置前调参数,头发上还沾着早上买的糖油果子渣,她说‘等我们烧出稳定的核聚变,我要给我妈装一台不用交电费的空调’。”

为什么要在成都“种太阳”?郑雪的答案写在能源革命的脉络里:“从柴火到煤炭,从石油到核电,每一次文明升级都靠能源。核聚变是下一个‘拐点’——一升海水里的氘,能抵300升汽油,还没有核废料。”她指着科幻馆外的成都科学城说:“下一步我们要建研发基地,把川大、电子科大的实验室拉进来,把更多成都企业绑在一起,让‘成都力量’变成‘中国力量’。”

活动结束时,一个穿蓝校服的男生挤到台前,手里攥着本《科幻世界》:“姐姐,我想考核工业的大学,能去你们那‘烧太阳’吗?”郑雪蹲下来,接过书翻了两页,在扉页上写了一行字:“成都的太阳,等你一起来烧。”男生蹦蹦跳跳地走了,背影融进成都的晚霞里,风里飘着火锅的香气,远处的科学城灯火渐亮。

郑雪说,她有时候会站在实验室的屋顶上看成都的夜景——那些亮着灯的写字楼、工厂、居民区,都是未来要被“人造太阳”点亮的地方。“有人说我们在追一个‘遥远的梦’,但你看,成都已经把梦种进了土里——十年前的图纸,现在变成了能烧到亿度的装置;十年后的说不定就能变成家家户户的电灯、空调、电动车。”

风里传来远处的地铁声,郑雪转身走进实验室,身后的“中国环流三号”模型,在灯光下泛着金属的光——那是成都的光,是年轻人的光,是未来能源的光。而这束光,已经在成都的科创土壤里,慢慢烧了起来。