上海徐汇的老弄堂里,四楼的木楼梯总能传来熟悉的脚步声——94岁的廖爸爸攥着布袋子往上走,每一步都踩得稳:“占峰,开门!”63岁的廖占峰正趴在桌前写书法,听见声音赶紧去开:“爸,今天买了什么?”布袋子里滚出两颗白菜,还有一条活鲫鱼,鳞片上还沾着水珠。

这是父子俩13年的日常。自从母亲去世后,这栋不到60平的老房子,就成了他们的“小世界”。廖爸爸是福建人,做鱼丸是刻在骨子里的手艺:凌晨5点半爬起来,先把鲫鱼摔晕,刮鳞去骨,用刀背砸成细腻的鱼泥——“要砸20分钟,不然不Q”,他说。厨房的调料罐排得像阅兵式,盐罐上还贴着母亲生前写的便签:“占峰的盐——少放半勺”,泛黄的纸片上,铅笔字还清晰。

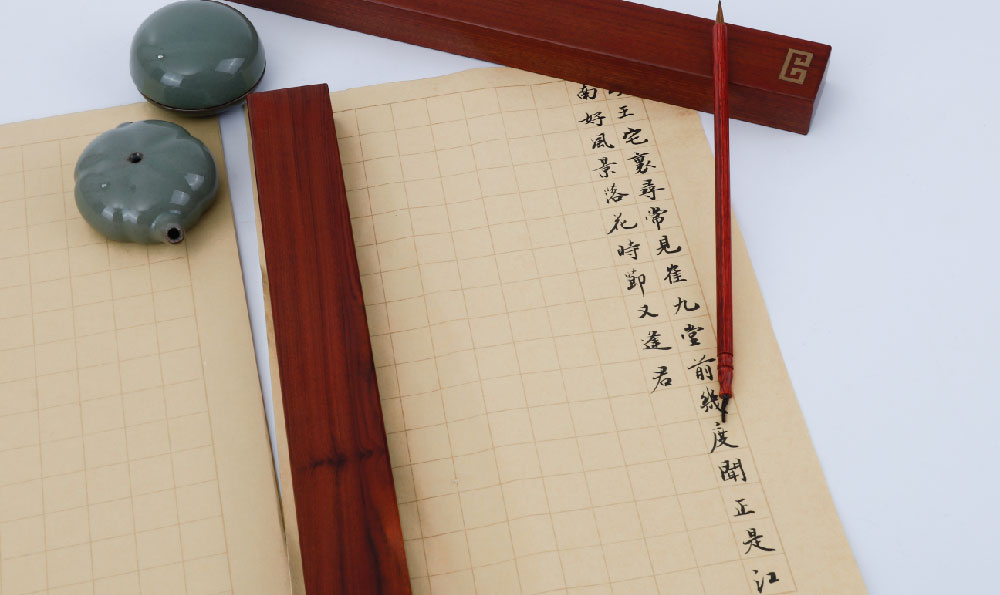

吃完早饭,廖爸爸拎着布袋子出门买菜,廖占峰则搬个小马扎到客厅写书法。他们的“独立”,是刻进生活里的:廖占峰喜欢写隶书,案头摆着《曹全碑》;廖爸爸爱读小说,最近在看王小鹰的《长街行》,看到精彩处会喊:“占峰,你看这段,像不像当年管我们?”廖占峰就放下笔,凑过去听——父子俩的交流,总藏在这样的“突然打扰”里。上周廖爸爸因为网购退款跟他急:“你怎么不先看清楚?我要的是红富士,不是黄元帅!”廖占峰笑着递上手机:“爸,我已经退了,明天新的就到。”转头,廖爸爸就把削好的梨塞进他手里:“吃点,润嗓子。”

“独立”从不是“疏离”。廖占峰的身体不如父亲——年轻时得过重病,是父母熬了十年中药把他救回来。现在他每隔两周要去医院复查,廖爸爸总会站在门口皱着眉:“又去医院?是不是药吃多了?”可等他出门,桌上已经摆好了温水和降压药:“记得吃,别忘。”而廖爸爸的高血压药,早被廖占峰分好装在小药盒里,周一到周日颜色不同,“不会错”。上个月父亲要去北方走亲戚,廖占峰提前一周就准备:买了高铁软座椅,带了父亲的保温杯(泡着枸杞),还有应急降压药。“他说‘我自己能走’,可下高铁时,他悄悄把重量靠在我胳膊上——我知道,他也需要我。”

聊到“以后”,廖占峰摸了摸案头的老照片。那是母亲和他们在西湖的合影,母亲穿着蓝布衫,笑得温柔。“爸说过,如果以后走不动了,就去养老院。”他声音轻下来,“上周他搬米酒,搬得直喘气,我要帮忙,他说‘我还能行’。”廖占峰算过账:上海好点的养老院一个月要八千,两个人就是一万六,卖掉老房子能撑几年?可便宜的养老院……他上次去社区调研,看见走廊的塑料椅裂了缝,护工要管十个老人,“哪能顾得上细致?”他望着窗外的梧桐树,“我就盼着,以后养老院能有‘家庭间’,像家里一样,有厨房能做饭,有阳台能看书。”

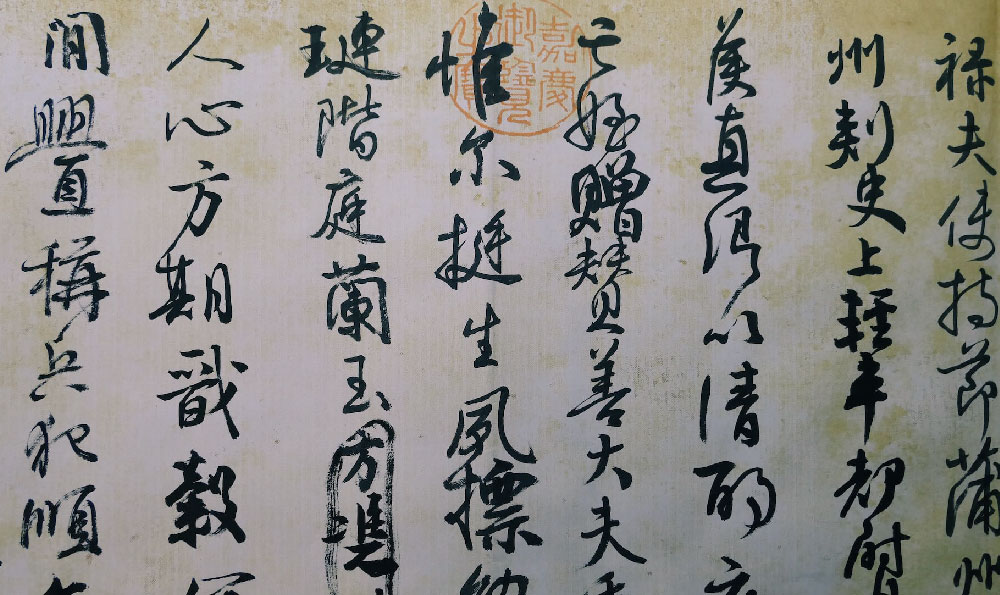

傍晚的夕阳爬上窗台,廖爸爸在厨房喊:“占峰,鱼丸好了!”廖占峰应着,往厨房走。路过客厅的书法桌,上面摆着他刚写的字:“岁月慢,父子伴。”厨房飘来鱼丸的香气,廖爸爸正站在灶台前,掀开锅盖——热气里,他的白发泛着光。廖占峰拿起碗,帮父亲盛了一碗:“爸,先尝一口。”廖爸爸吹了吹,咬了一口鱼丸:“嗯,鲜。”

窗外的风里,传来弄堂里孩子的笑声。这栋老房子里的日子,像慢炖的汤,没有轰轰烈烈,却把每一口都熬成了暖。