距离神舟二十一号载人飞船发射的日子越来越近,酒泉卫星发射中心的塔架下,船箭组合体早已“站”成了最挺拔的姿态——10月24日转运至发射区后,它每天都在接受最后的“体检”,27日的全系统合练更传来好消息:所有分系统配合完美,就等“点火”指令的那一刻。

但很少有人知道,为了这声“点火”,还有一群“藏在幕后的人”早已经熬了无数个通宵——他们不是站在镜头前的航天员,不是按下按钮的指挥员,而是那些守着电网、盯着雷达、攥着光学设备的“技术守护者”,把“万无一失”刻进了每一个数据里。

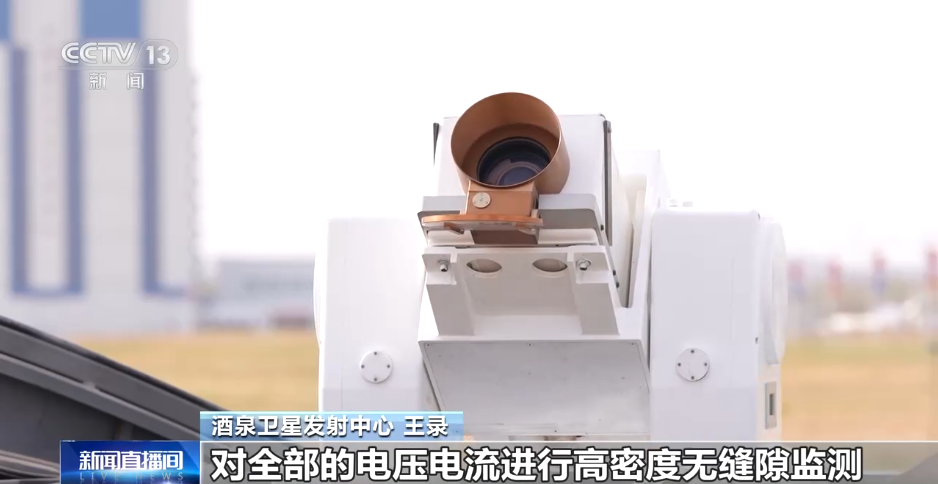

电网里的“毫秒级保镖”:不让电压“打晃”坏了大事“你家跳闸顶多是灯灭,航天设备‘跳闸’可是要出大问题的。”在东风能源中心,负责保电的王录拍着监控屏幕,语气里带着点“职业病”的严谨——他管的“区域电网神经感知系统”,是发射场的“能源守门员”。

这套系统有多灵?就像给电网装了“心电监护仪”,10余路交直流电力数据实时盯着,电压稍微“跌”一下,毫秒级就能报警。过去三年,它已经“抓”到了数十次因大风、鸟害引发的电压波动——也正因为这些“预警”,发射场早早就备好了“双保险”:双回路电源、UPS应急供电、母线超级电容,连最末端的雷达设备都装了“电压缓冲器”。“就像给航天设备穿了件‘防电外套’,再小的波动都伤不着它。”王录笑着说。

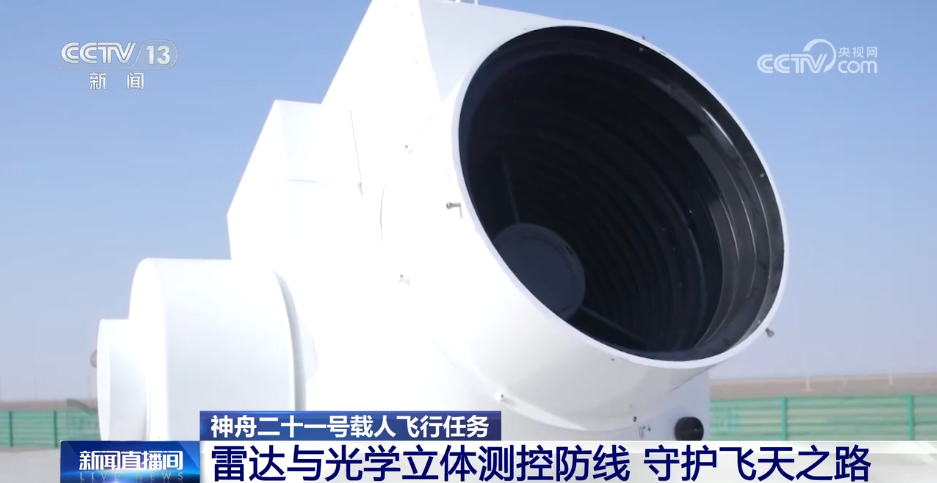

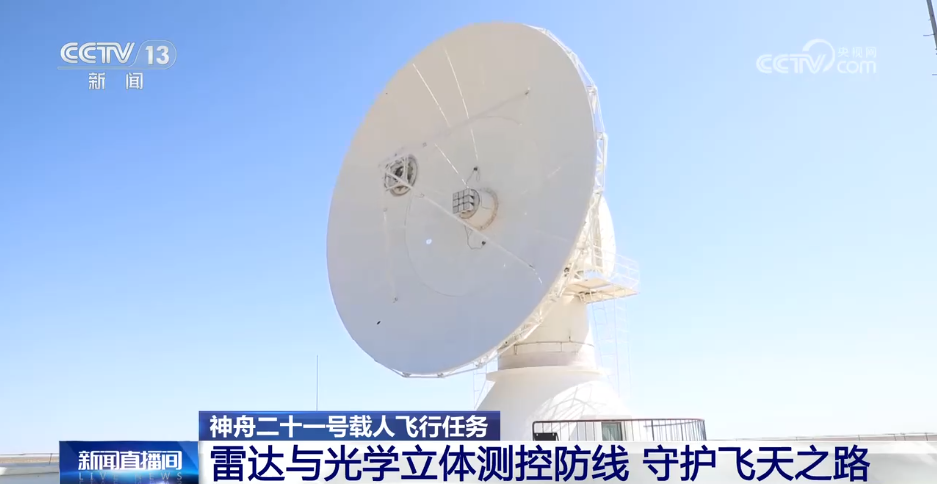

雷达与光学的“立体防线”:让火箭飞行“看得见、测得准”如果说电网是“能源底座”,那大树里测控区的雷达和光学设备,就是“飞天的眼睛”——前者负责“精准定位”,后者负责“记录真相”。

“这次给雷达换了‘超级大脑’,运算速度快了三成,数据采样率直接翻了倍。”郑国毅拍着雷达设备的外壳,声音里藏着骄傲——作为雷达系统的“操盘手”,他最清楚这次升级的分量:以前跟踪火箭,偶尔会因信号波动“抖一下”,现在就算火箭尾焰裹着沙尘,雷达也能“咬”住目标不松口,测量精度比过去提升了20%。

旁边的光学实况高速记录系统更“厉害”——布在多个点位的摄像头,能把火箭飞行的每一个姿态都拍得“一清二楚”。李迎春指着屏幕上的模拟影像,火箭尾焰的纹路都能数清:“这不是普通的‘录像’,是‘航天黑匣子’——要是火箭飞行姿态有一点偏差,我们立刻能从画面里找出原因;就算没毛病,这些影像也是最珍贵的‘历史档案’。”

当我们盯着电视屏幕等待火箭升空的那一刻,别忘了这些藏在幕后的“守护者”——他们把每一个数据、每一次监测、每一次升级,都变成了航天员飞天路上最结实的“安全绳”。而这份“看不见的努力”,恰恰是中国航天最动人的底色:不是只有“腾飞”才值得欢呼,那些“把细节做到极致”的坚持,才是“永远成功”的密码。

等火箭升空的那一刻,我们会为航天员欢呼,为祖国骄傲——也请为这些“隐形守护者”鼓一次掌,因为他们用专业和坚持,把“飞天梦”变成了“稳稳的幸福”。